「筋肉は動かすもの」「神経は伝えるもの」──では、筋膜の役割は何でしょうか?

一見、目立たない存在ですが、筋膜には“ネットワーク機能”という非常に重要な働きがあります。

これは、身体のあらゆる器官がスムーズに協調して動けるようにする、いわば“舞台裏の司令塔”のような役割です。

筋膜とは「構造をつなぐ場」である

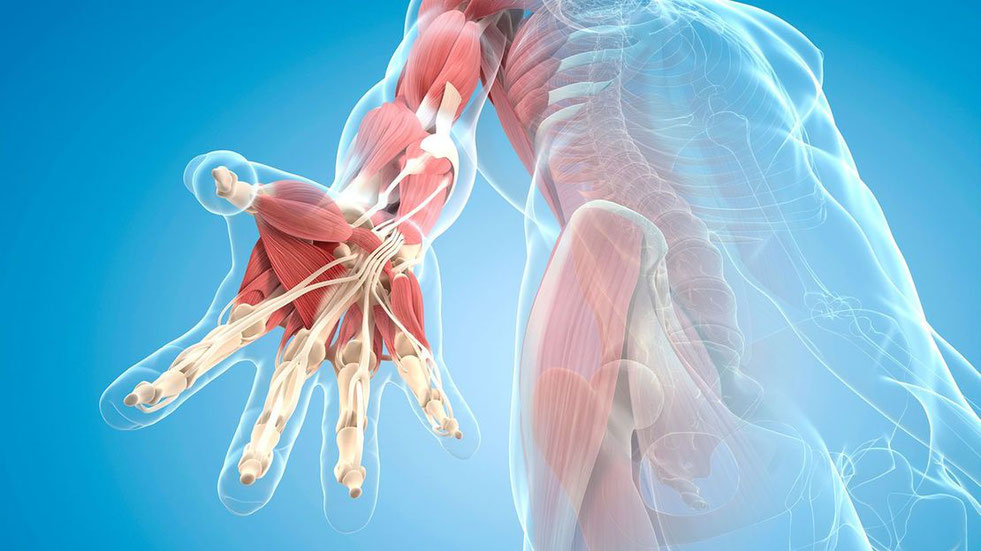

筋膜は、皮膚のすぐ下から身体の最深部まで、立体的に張り巡らされた結合組織のネットワークです。筋肉・骨・神経・血管・内臓など、あらゆる器官を包み込み、つなぎ、支えています。

Adstrumら(2017)は、筋膜を次のように定義しています。

「筋膜系はすべての内臓器官、筋肉、骨、神経線維を包み、貫通し合い、身体に機能的構造を与え、すべてのシステムが一体として活動することを可能にする」

この「すべてのシステム」とは、呼吸器・循環器・神経系・筋骨格系などの“器官系”を指します。筋膜は、それぞれが干渉し合わず、連携して機能できる“場”を提供する役割を担っているのです。

ネットワーク機能とは?──干渉を防ぎ、協調を生む仕組み

たとえば、神経と血管と筋肉が同じ場所を通っている指先を想像してください。

そこでは筋肉が収縮するだけでなく、血液が流れ、神経が情報を伝え、感覚受容器が刺激を受け取っています。

これらがお互いに邪魔をせずに機能できるのは、筋膜が組織の間に緩衝スペースをつくり、滑走性を保ち、組織間の摩擦を防いでいるからです。

この調整こそが「ネットワーク機能」です。

筋膜がつくる“機能的構造”──テンセグリティの観点から

人間の身体は、ビルのように固定された剛構造ではなく、柔軟で変化可能な支持構造です。

関節で動き、耳たぶや皮膚は引っ張ると形を変えます。

それでも姿勢を保ち、重力に抗して立ち、歩き、走ることができるのは、筋膜による張力と骨による圧縮が絶妙に釣り合っているからです。

この構造は「バイオテンセグリティ」と呼ばれ、筋膜の張力によって、構造と動きの両立が可能になります。

つまり、筋膜は構造を整えると同時に、機能の協調を可能にする鍵なのです。

筋膜のネットワーク機能が失われるとどうなるか?

筋膜が固くなる、滑走性が失われる、水分が減少する、あるいは自律神経の影響で過緊張状態になると、ネットワーク機能は破綻します。

その結果、以下のような不調が現れることがあります:

- 関節可動域の制限(動かしづらさ)

- 筋出力の低下(力が入らない)

- 循環不良(むくみや冷え)

- 神経症状(しびれ・違和感・疼痛)

筋膜の不調が、身体全体の不調へと波及してしまうのです。

【具体例】指の動きと筋膜の協調性

指を曲げるとき、動いているのは筋肉や腱だけではありません。

そこには神経、血管、リンパ管、感覚器などが集中しています。

筋膜がうまく機能していれば、これらはそれぞれの役割を保ちながら、協調的に動くことができます。

しかし、筋膜のネットワーク機能が失われると、摩擦が生じたり、滑走が妨げられたりし、

- 指が動きにくくなる

- 力が入りにくくなる

- しびれや痛みが出る

といった症状につながるのです。

まとめ:筋膜は“全身の調整役”

筋膜は単なる“膜”ではありません。

それは全身の器官系が協調して働けるための土台であり、「ネットワーク機能」を通じて、身体の健康と動きの質を支えています。

逆に言えば、筋膜の状態が乱れると、全身の不調やパフォーマンス低下につながるのです。

痛くない筋膜リリースで、ネットワーク機能を回復しませんか?

私たちの施術では、筋膜に無理な刺激を加えず、ごくやさしいアプローチで本来のネットワーク機能を回復させていきます。

強い力で押さず、引っ張らず、痛みを与えない――

筋膜の特性と神経の反応性を活かし、全身の協調とバランスを整える新しい施術です。

気になる症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

👉 お申し込み・お問い合わせは[こちら]