筋力と姿勢。一見すると別々の要素に思えますが、実はこの2つは密接につながっています。

「筋トレを頑張っているのに力が入らない」「疲れやすくてすぐに体が重くなる」そんなお悩みの根本原因は、筋力そのものではなく、“姿勢”にあるかもしれません。

この記事では、なぜ姿勢が筋力に影響を与えるのか? という疑問にお答えしながら、筋膜や身体構造の観点からその関係を紐解いていきます。最後には、**S.I.(ストラクチュラル・インテグレーション)**によるアプローチについてもご紹介します。

姿勢が崩れると、筋肉は本来の力を出せない

私たちの身体は、重力下で効率的に動けるように設計されています。そのためには、構造の整合性が重要です。いわゆる「良い姿勢」とは、骨や関節、筋肉がバランスよく連動し合っている状態を指します。

しかし、姿勢が崩れると構造が乱れ、筋肉は本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。たとえば、

- 骨盤が後ろに傾くと、ハムストリングスやお尻の筋肉が本来の位置からずれてしまい力を発揮しにくい。

- 頭が前に出た姿勢では、首や肩が常に緊張し、上半身が固定されてしまう。

- 胸が潰れて猫背になると、腹部や肋骨の動きが制限され、呼吸や体幹の安定性にも影響が出る。

つまり、姿勢の崩れは**筋肉の「働きにくさ」**に直結し、それが筋力低下や疲れやすさ、怪我のリスクにもつながるのです。

長さ-張力関係で見る「力の出るポジション」

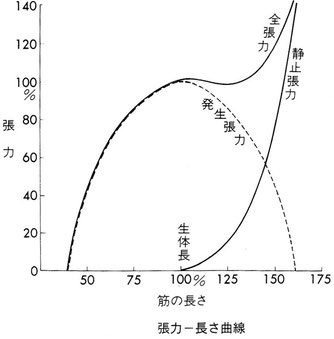

筋肉は「どれだけ縮められるか」ではなく、**「どれだけ適切な長さから収縮できるか」**で力の出しやすさが決まります。

これは**長さ-張力関係(Length-Tension Relationship)**と呼ばれ、筋肉が中間的な長さにあるときに、もっとも効率的に力を発揮できることがわかっています。

姿勢が崩れることで筋肉の位置や長さが変わると、このバランスが崩れ、出せるはずの力が出なくなります。どんなにトレーニングを積んでも、筋肉が力を発揮できる姿勢に整っていないと、効果は半減してしまうのです。

筋膜ネットワークと筋力発揮の関係

さらに重要なのが、筋肉を包み全身につながっている**筋膜(fascia)**の存在です。

筋膜は単なる「筋肉を包む膜」ではなく、全身を結びつけ、力の伝達を担うネットワークとして働いています。

筋膜には以下のような特徴があります:

- 粘弾性があり、ゆっくり動かすと柔らかく、急激な動きでは硬くなる

- 水分を保持し、組織間の滑走性(すべりやすさ)を保つ

- 感覚受容器が多く含まれ、身体の位置や緊張状態を常に脳に伝えている

この筋膜が硬くなったり、滑走性が失われたりすると、筋肉の動きが制限され、隣接する筋肉同士がうまく連動できなくなります。それにより、筋出力が低下したり、必要以上に特定の部位に負担がかかるようになります。

姿勢を整えると筋力が引き出される理由

では、なぜ姿勢を整えると筋力が向上するのでしょうか?

その理由はシンプルです。

- 構造(骨格や筋膜)の位置が整う

→ 筋肉が最適な長さに保たれ、出力しやすくなる - 筋膜の滑走性が改善する

→ 筋同士の連動性が高まり、効率よく力が伝わる - 重力とのバランスが取れる

→ 身体を「支える」ための余計な筋活動が減り、必要な力を100%引き出すことができる

つまり、筋力とは“構造と環境”が整った結果として生まれる能力なのです。鍛えることと同じくらい、“整える”ことも重要なのです。

S.I.(ストラクチュラル・インテグレーション)で構造を整え、筋力を引き出す

**S.I.(ストラクチュラル・インテグレーション)**とは、身体の構造的なバランスを回復することで、筋力や可動性、全身の協調性を高めていく身体再教育のアプローチです。

単なる筋肉へのアプローチではなく、重力下での“全身の構造的なつながり”に注目する点が大きな特徴です。

この手法の前提にあるのが、「身体の構造が整えば、機能(筋力や動き)は自然と引き出される」という原理です。

S.I.の目的と特徴

- 筋膜ネットワークを通じて、全身の構造を統合する

- 重力との関係性を回復し、無駄な筋緊張を減らす

- 左右差や歪みを整え、身体全体の安定性と可動性を高める

- 筋出力や呼吸、姿勢保持能力を“再教育”していく

S.I.では、身体の一部分を個別に見て介入するのではなく、**「その筋肉が、どの構造の影響を受けて力を出せていないのか?」**という視点で全体を評価し、張力バランスや筋膜の連動性を整えていくのが特徴です。

つまり、筋力不足を「筋肉の問題」として見るのではなく、「構造が崩れたことで本来の筋出力が発揮できていない状態」と捉え直す。

S.I.は、構造から筋力を引き出す、根本的かつ再現性の高いアプローチです。

まとめ

- 姿勢が崩れると筋肉は本来の力を出せなくなる

- 長さ-張力関係から見ても、筋肉は“整った姿勢”で最大の力を発揮できる

- 筋膜の滑走不全が筋力低下や連動性の欠如につながる

- 姿勢を整えることで、力が「自然に出せる身体」に変わる

- S.I.は筋膜を通して姿勢と筋力を根本から整えるアプローチ